L’allarmante Report dell’IPCC: “non c’è più tempo“

Nelle scorse settimane l’International Panel on Climate Change (IPCC), l’agenzia intergovernativa dell’ONU preposta alla raccolta dei dati sui fenomeni climatici, ha rilasciato il suo special Report in cui mette in luce quanto la crisi climatica attualmente in corso diventi di giorno in giorno sempre più allarmante. Nel complesso, ciò che emerge dal corposo documento di duemila pagine è che il nostro pianeta è in sofferenza e la causa altro non è che la nostra presenza. Il Report, tuttavia, rassicura che – al fronte di danni irreversibili – c’è ancora una speranza per l’umanità, sebbene il tempo sia sempre meno.

I contenuti del Report

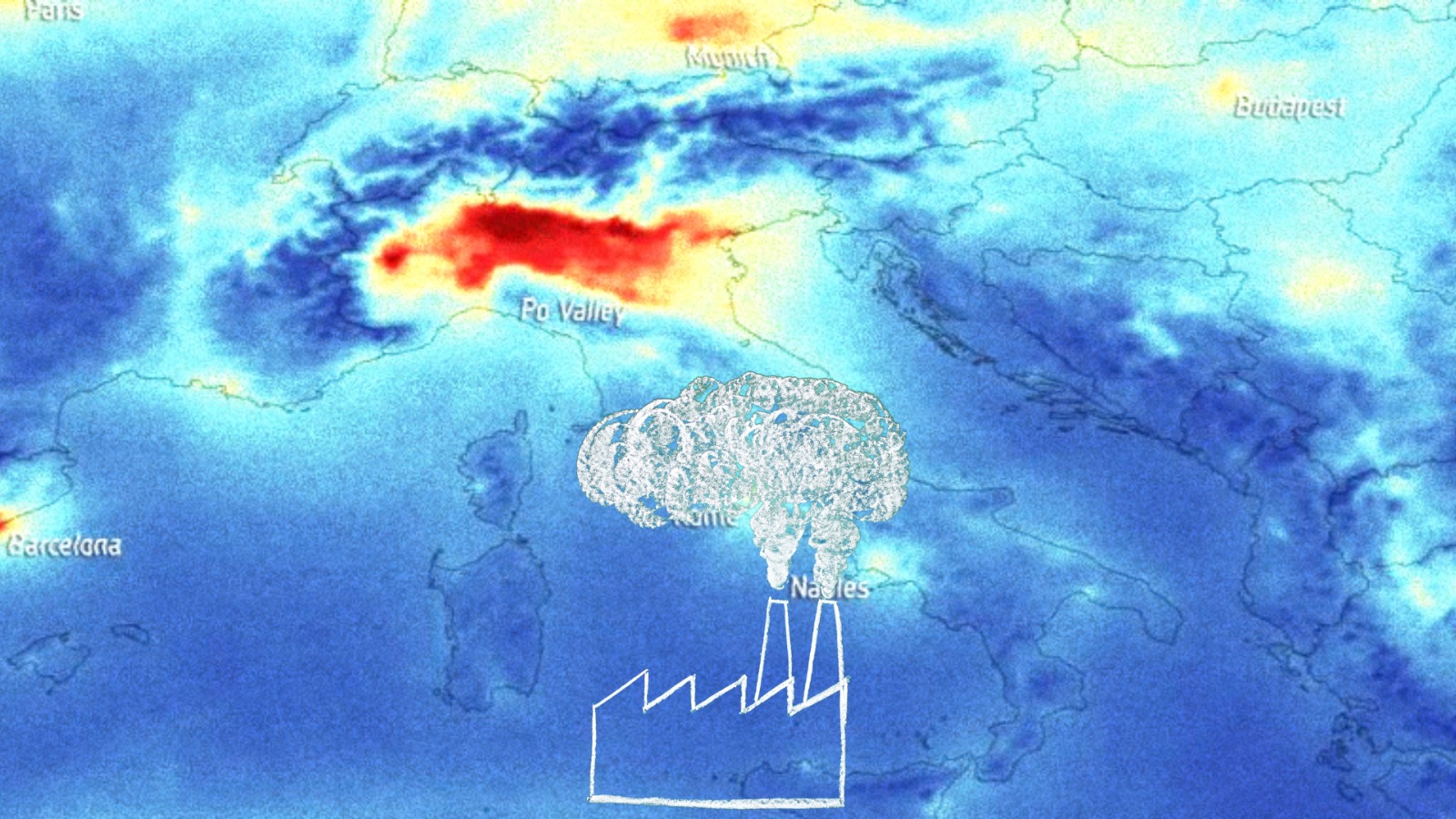

Il frutto del lavoro degli scienziati dell’IPCC è un corposo documento che include diversi dati sulla crisi climatica e alcuni possibili scenari per il futuro. Come già sottolineato, la letteratura scientifica ha ampiamente dimostrato quanto il ruolo dell’essere umano sia stato determinante nel provocare l’emergenza climatica in corso, ed è evidente che voltarsi dall’altra parte non sia più un’opzione per nessuno, pena il concreto rischio di andare incontro a condizioni di vita a dir poco estreme. Quest’ultimo aspetto viene più volte ribadito dal Report, nelle cui righe è implicita una richiesta d’intervento tanto da parte delle istituzioni locali e sovranazionali, quanto dai singoli cittadini. Per dare una visione generale basti pensare che molti dei cambiamenti provocati dall’impronta umana sarebbero irreversibili per secoli o millenni, e ciò vale in particolar modo per gli oceani, le calotte glaciali e il livello del mare. L’aumento di gas serra dovuto alle attività umane, inoltre, è già rintracciabile a partire dal 1750, a riprova del fatto che sinora ignorare il problema è stato parte della nostra “strategia”.

Come accennato poc’anzi, una parte alquanto corposa del Report è poi dedicata a quattro possibili scenari di rischio, valutati in base alla riduzione, più o meno bassa, di emissioni di CO2 e di altri gas serra. In sostanza, mentre nello scenario più roseo vi sarebbe una probabilità leggermente superiore al 50% che l’aumento della temperatura globale scenda nuovamente al di sotto dei 1,5°C (rispetto all’era preindustriale) entro la fine del XXI secolo, in quello peggiore è al contrario molto probabile che l’aumento di temperatura di 1,5°C venga superato. Qualora ciò dovesse accadere, si raggiungerebbe nei fatti un punto di non ritorno, ragion per cui è fondamentale una presa di posizione ferma e immediata. Nella fattispecie, si andrebbe incontro a incessanti ondate di calore, piogge estreme e carenza di adeguate risorse idriche; in più, tra gli aspetti che destano maggior preoccupazione, vi è certamente la rapidità con cui questi cambiamenti si stanno verificando, con la drammatica conseguenza che molti animali andranno incontro all’estinzione poiché incapaci di adattarsi al mutevole habitat.

Infine, è presente anche un focus sull’Italia, secondo cui a partire dagli anni Cinquanta sono pericolosamente aumentati gli eventi estremi di elevata temperatura associati a clima siccitosi. In una nota, peraltro, il CNR (Centro nazionale delle Ricerche) sottolinea:

«nel Mediterraneo e in Europa, che ci interessano più direttamente, eventi estremi di elevata temperatura, stimati sulla base delle temperature massime giornaliere ma anche sulla durata, frequenza ed intensità delle ondate di calore, sono aumentati dagli anni ’50, così come nel Mediterraneo sono aumentati fenomeni siccitosi misurati in base al contenuto di umidità del suolo e al bilancio idrico. In entrambi i casi, l’aumento è da attribuirsi all’attività dell’uomo. In base alle proiezioni climatiche disponibili, questi aumenti continueranno nel futuro, con intensità crescenti parallelamente all’aumento del valore di riscaldamento globale raggiunto».

Nel complesso, dunque, appare chiaro che i contenuti del Report debbano rappresentare un imperativo – più che uno stimolo – per invertire la rotta, ora più che mai.

La crisi climatica in chiave geopolitica, sociale ed economica

Poiché l’obiettivo primario non è proporre una disamina strettamente scientifica del testo dell’IPCC, occorre ragionare su quelle che saranno inevitabilmente le implicazioni sociali, politiche ed economiche di una crisi di tale portata. Va detto, purtroppo, che l’attivismo green improntato sulla sostenibilità ambientale è divenuto centrale solo negli ultimi anni, benché il problema esista da ben prima che l’opinione pubblica cominciasse a prenderne coscienza. La comunità scientifica ha cominciato a discutere diverse decadi or sono della questione ambientale, pur rimanendo nei fatti totalmente silurata da questioni che assumevano costantemente una posizione prioritaria rispetto a un evento che appariva ben lontano dall’essere assimilabile al concetto di crisi che comunemente si intende. Si noti che l’obiettivo non è sminuire le tragiche e complesse questioni che hanno coinvolto l’umanità nel corso del Novecento e dei primi anni del Duemila, quanto esporre una considerazione generale su quanto la collettività abbia eccessivamente temporeggiato prima di notare l’elefante nella stanza, il quale ha ormai assunto dimensioni difficilmente trascurabili. A poco o nulla sono serviti i vari Summit della Terra o eventi di maggior ampio respiro come il G8, se non per sottolineare – unicamente a parole – una volontà di agire che non si è tutt’ora concretizzata. L’attuale pandemia ha messo in luce, infatti, l’incapacità da parte dei Paesi di coordinarsi al fine di fornire una risposta globale a emergenze globali: ciò è tristemente visibile nel drammatico divario nel numero di vaccinati dei Paesi ad alto reddito e di quelli a basso reddito, mentre in Occidente si comincia già a discutere di una terza dose. In questo contesto, peraltro, si colloca la crisi identitaria degli Stati in un contesto fortemente globalizzato, e che mette in risalto l’inadeguatezza degli strumenti a disposizione della politica dei singoli Paesi.

Il movimento ambientalista, dal canto suo, affonda invece le sue radici già nel 1962, con il bestseller Primavera Silenziosa di Rachel Carson, una biologa marina che enfatizza per la prima volta quelle che sono le profonde connessioni tra la società umana e la natura, sin qui considerata un’entità astratta nettamente separata dalla società umana. L’aspetto su cui è necessario concentrarsi è che, al netto di un rinnovato interesse nei confronti della causa ambientale – grazie in particolar modo a Greta Thunberg e a Fridays for Future – i cambiamenti, a livello collettivo, hanno bisogno di essere assimilati e compresi dai membri della società, e spesso richiedono molteplici generazioni affinché si concretizzino. Tuttavia, il Report rimarca che il tempo sta scadendo e dunque, qualora i membri della società non dovessero intervenire, saranno in un secondo momento costretti ad andare incontro a un repentino e incompreso cambiamento delle abitudini. In tal senso, dunque, il fatto stesso che i gruppi ambientalisti siano rimasti ai margini del dibattito pubblico, dimostra chiaramente quali siano state le priorità su tutti i livelli.

Un aspetto su cui occorre riflettere, inoltre, è il fatto che il Nord del mondo, responsabile in gran parte della condizione in cui versa la Terra, ha fatto ben poco per assumersi le proprie responsabilità, considerando il pianeta una mera risorsa da sfruttare a piacimento. In tal senso, la questione climatica si interseca prepotentemente con temi quali il colonialismo e il razzismo: nonostante appaia un tema, almeno a prima vista, scollegato dal Report, è una riflessione necessaria da portare avanti in tal sede, giacché non può esistere una lotta al cambiamento climatico senza un ripensamento delle relazioni internazionali, delle complesse situazioni sociali del nostro pianeta e della produzione alimentare. Non a caso, negli ultimi decenni si è sviluppato il cosiddetto Black ecologism, che mira ad offrire alternative epistemologiche non eurocentriche alla crisi climatica, al fine di superarne la visione colonialista che continua ad assumere una posizione egemonica nel dibattito pubblico. Analogamente, a partire dagli anni Settanta si è diffuso anche l’ecofemminismo, una branca del femminismo interessata ad analizzare le interconnessioni tra le donne e l’ambiente, e strettamente connesso anche con l’antispecismo. Infatti, mentre il Nord del mondo (bianco) è largamente responsabile dei cambiamenti climatici, sono le popolazioni del Sud del mondo a pagarne il prezzo più alto.

Una prova, in tal senso, ce la forniscono i dati sulla distribuzione tutt’altro che omogenea delle risorse idriche, giacché già nel 2015 si stimava che fosse almeno l’11% della popolazione mondiale a non disporne in modo adeguato. Dal momento che un numero non trascurabile rientrante in questa percentuale è composto prevalentemente da donne e bambini residenti in Paesi a basso reddito, appare evidente come ora più che mai occorra ragionare in termini sia globali che locali, considerando la crisi climatica anche in ottica intersezionale, antirazzista e anticolonialista. La carenza di acqua, inoltre, è un drammatico problema che, se non adeguatamente affrontato, coinvolgerà inevitabilmente anche i Paesi più ricchi (tra cui il nostro, come visto più su), come si è recentemente verificato in Colorado. Per completare questo già drammatico quadro, a dimostrazione di quanto espresso sinora occorre riportare, infine, un fondamentale studio condotto dall’American Journal of Public Health, secondo cui le persone nere hanno molte più probabilità di essere esposte all’aria inquinata.

Il futuro è nelle nostre mani

Fatto salvo che condensare in poche righe argomenti tanto complessi costituisce un’impresa a dir poco ardua, un aspetto che – alla luce del Report – merita di essere affrontato è senz’altro legato ai profondi e drammatici mutamenti a cui il nostro Pianeta sta andando incontro. Come più volte ha sottolineato Greta Thunberg, occorre che la crisi climatica venga affrontata politicamente e psicologicamente per ciò che realmente è, ovvero una crisi. In quanto esseri viventi a rischio abbiamo l’esigenza di reagire e di provare tutte quelle emozioni negative solitamente associabili a una situazione di emergenza: rabbia, paura, sconforto. L’opinione pubblica si è occupata del report da “bollino rosso” dell’IPCC solo per pochi giorni in seguito alla sua pubblicazione, per poi archiviare nuovamente il dibattito e riprendere le vecchie e malsane abitudini. La percezione del pericolo che, ad esempio, ha caratterizzato i primi mesi della pandemia, con il duro lockdown dello scorso anno, fa ancora fatica ad essere associata a quello che di fatto è un nemico invisibile, che ci sta tuttavia mettendo in pericolo senza che noi ce ne rendiamo conto. Per dare un’idea, la World Health Organization (WHO) stima che ogni anno siano almeno 150,000 i decessi direttamente collegati al climate change e, ancora una volta non sorprende, è proprio il continente Africano a riportare i dati più allarmanti. D’altro canto, non è azzardato supporre che questo numero sia destinato ad aumentare in futuro, complice sicuramente l’aumento di ondate di caldo, che colpiscono prevalentemente i bambini e gli anziani.

Mentre intere popolazioni soffrono per la carenza di beni di prima necessità, e milioni di specie animali rischiano l’estinzione, ciò che emerge alla luce del preoccupante Report non è che l’egoismo dei Paesi più ricchi, incapaci di fare un passo indietro per assicurare un futuro alle generazioni future. Nonostante l’incendio in Canada del mese scorso abbia spazzato via un intero villaggio lasciando sfollate migliaia di persone, la parte più benestante del mondo continua a non arretrare di un passo sulla sua linea e sui suoi consumi, in quanto il nemico da combattere non ha né un nome né un viso: non è un migrante disperato in cerca di asilo politico, non è una pandemia e nemmeno l’ennesimo partito disonesto. In questa vicenda non esiste un capro espiatorio contro cui prendersela in quanto i colpevoli siamo noi. Nonostante diversi Paesi, tra cui l’Italia, abbiano promosso il Ministero per la transizione ecologica o abbiano rafforzato quello già predisposto per l’ambiente, si fa ancora fatica ad assistere a un cambio di paradigma netto e deciso da parte delle istituzioni. Basti pensare che, solo qualche giorno in seguito alla pubblicazione del Report, in contrasto con la sentenza sul clima, la Germania ha stabilito che verranno demolite due cittadine per espandere una miniera di carbone. L’utilizzo del carbone in Germania è un problema non indifferente, e nonostante sia stato stabilito che le estrazioni del suddetto materiale dovranno cessare entro il 2038, sono molteplici gli scienziati a sostenere che questa data sia eccessivamente lontana per contrastare il cambiamento climatico.

Un ulteriore aspetto che non è stato precedentemente menzionato, ma che appare oggi sempre più cruciale, è l’azione del singolo. Il futuro del pianeta non è unicamente nelle mani delle istituzioni o delle multinazionali; occorre che ogni cittadino agisca attivamente per prendersi cura dell’unica casa che possiede. Per quanto appaia un argomento ancora non eccessivamente dibattuto, l’ambientalismo non può esimersi dal considerare il ruolo della filiera alimentare, con gli allevamenti intensivi ad oggi responsabili per gran parte delle emissioni di CO2. Il Center for Sustainable Systems dell’Università del Michigan ha sottolineato, in molteplici studi, quanto il consumo di carne abbia un profondo impatto sugli ecosistemi, e che sia dunque essenziale agire su questo fronte per contrastare la crisi climatica.

In conclusione, il Report dell’IPCC, e le relative reazioni a quest’ultimo, dimostrano come manchi una visione sul lungo termine, in cui tanto la popolazione quanto le istituzioni siano disposte a reagire e a provare emozioni di pericolo di fronte alla temperatura record registrata a Siracusa nelle scorse settimane. In questo senso, il rapporto è molto chiaro: più tergiversiamo, e più saranno alte le rinunce che dovremo fare. La battaglia si combatte dunque a livello nazionale e internazionale, ma anche in ogni casa e persino a tavola, lì dove nessuno può disertare.